Startseite - Geologie - Sedimentgesteine - Kristallingesteine - Weitere Funde - Beispiele zur alpinen Herkunft - Impressum - Datenschutzerklärung

Isar - Kiesel : Kristallingesteine (Metamorphite)

Gerölle und Geschiebe, vorwiegend aus den Zentralalpen.

Kristalline Gesteine sind im Einzugsgebiet der Isar und ihrer Zuflüsse nicht im anstehenden geologischen Gesteinsinventar vorhanden.

Es handelt sich ausschliesslich um Moränenmaterial, das über Gletscher herantransportiert wurde.

Der Hauptanteil entstammt einem Seitenarm des Inngletschers, der über den Seefelder Sattel (Mittenwald) den Isargletscher gespeist hat.

Das Nährgebiet des Inngletschers erstreckte sich über die Ötztaler Alpen, die Silvretta, das Unterengadin bis ins Oberengadin.

(Würmeiszeit, ca. 110000 bis ca. 10000 Jahre vor unserer Zeit).

Die Gneise im Ötztal und in der Silvretta sind bis zu 450 Mio. Jahre alt.

Die Gesteine des Unterengadins (des Unterengadiner Fensters) sind jünger und stammen aus der Jura- und Kreidezeit.

Es handelt sich um Ablagerungen des ehemaligen Penninischen Ozeanes.

Die alpinen Kristallingesteine wurden früher oft als Urgesteine bezeichnet in der (irrigen) Annahme, dass sie immer älter

seien als die Sedimentgesteine der Kalkalpen.

Die Metamorphite der Alpen haben über viele Millionen Jahre zum Teil mehrere metamorphe Phasen durchlaufen und sind unter

vielfältigen, kleinräumig oft rasch wechselnden Bedingungen entstanden.

Entsprechend groß ist darum die Vielfalt der anzutreffenden Gesteine.

Deshalb sieht auch jeder Stein etwas anders aus. Viele Fundstücke lassen sind nomenklatorisch nur näherungsweise einordnen.

Es kann darum nur eine grobe katalogartige Einordnung erfolgen.

Glimmerschiefer - Granatglimmerschiefer - Hornblendegarbenschiefer - Schiefer - Quarz - Quarzit - Meta - Sandstein - Gneise (Allgemeines) - Paragneise (Allgemeines) - Heller Gneis - Augengneis - Granitgneis - Schiefergneis - Granatgneis - quarzreicher mylonitischer Gneis - Glimmergneis - Kalifeldspatgneis - Amphibolit (Hornblendegneis) - Amphibolit - grobkörnig - Amphibolit mit Feldspatblasten - Epidotamphibolit - Granatamphibolit - Eklogit - Basalt - Metabasalt - Spilit - Metagabbro - Ultramafit - Serpentinit - Tektonische Brekzie - Rhyolith - Ignimbrit - Porphyrit (Andesitporphyr) - Dacit - Porphyr (Allgemein) - Aplit - Ganggestein - Pseudotachylit - Mylonit - Migmatit - Granulit - Juliergranit - Roter Granit - Granit - porphyrisch - Granodiorit - Diorit - Gabbro - Granitisches Gestein - rot - bunt - Kalksilikatgestein - Marmor - Dolomitmarmor - Farbiger Dolomitmarmor - Kalkspat

Glimmerschiefer

Im Bild ein stark gefältelter Quarzglimmerschiefer.

Granatglimmerschiefer

Neben hauptsächlich Muscovit, Quarz und Feldspat tritt als weiteres Gemengeteil hier Granat auf.

Hornblendegarbenschiefer

Der Hauptgemengeteil des metamorphen Gesteines ist grünlich schwarze Hornblende in nadeliger, langprismatischer Ausbildung.

Vergrösserung:

Bündner Schiefer

Ein grünlich grauer, teilweise silbrig glänzender, metamorpher Schiefer, von Quarzschlieren durchwachsen.

Quarz

metamorph gebildeter Quarz des zentralalpinen Kristallin.

Unten: sog. Segregationsquarz mit Resten von Schiefern, Glimmern:

Bergkristall

Bergkristall

- hexagonal-prismatisch auskristallisiertes SiO2 einer alpinen Kluft.

Höhe des Kristalls ca. 0,5cm, Fundort: Tuxer Alpen, Umgebung von Navis

Quarzit

Ein helles, feinkörniges, gleichkörniges, metamorphes Gestein das zu überwiegendem Anteil aus Quarz besteht.

Meta - Sandstein

Ein dunkelgraues, fein- bis feinstkörniges, geringermetamorphes Gestein, das zum überwiegenden Anteil aus Quarzkörnchen besteht.

Gneise im Allgemeinen

Meist grobkörniges, lagiges Gefüge (Foliation) aus Feldspäten, Quarz und Glimmer (Muskovit und Biotit).

Gneise sind metamorph gebildete Gesteine mit mehr oder weniger stark ausgeprägter Bänderung.

Paragneis - Erklärung

Orthogneis (Augengneis) entsteht aus einem Magmatit (z.B. Granit) im Zug der Metamorphose.

Paragneis hat dahingegen ein Sedimentgestein (z.B. Grauwacke) als Ausgangsmaterial.

Als Versuch der Veranschaulichung hier ein Bild wo rechts ein Sandstein (Sedimentgestein) links einem Paragneis (Umwandlungsgestein) gegenübergestellt ist.

Heller, feldspat- und quarzreicher Gneis

Es ist nur Feldspat, Quarz und Hellglimmer enthalten, praktisch keine dunklen Minerale wie z.B. Glimmer.

Flasergneis, Augengneis

Die Benennung erfolgt aufgrund der Gefügeeigenschaften.

Häufigkeit: gelegentlich

Hier noch eine Rarität, ein roter Gneis mit flaserigem Gefüge.

Quarzblasten in roter Grundmasse aus vorwiegend Feldspat und Biotit.

" Granitgneis "

Es ist auffällig, dass diese Gerölle meist nur maximal kantengerundet zu finden sind.

Diese Gesteine sind in relativer Vielfalt von granitischer bis hin zu dioritischer Zusammensetzung zu finden.

Feldspat

Im Bild ein Plagioklas mit parallelogrammartiger Kristallform als Einsprengling in einem Kieselstein mit porphyrischem Gefüge.

Schiefergneis

(Benennung aufgrund der Gefügeeigenschaften)

Es ist ein in dünne Platten zerbrechender Orthogneis.

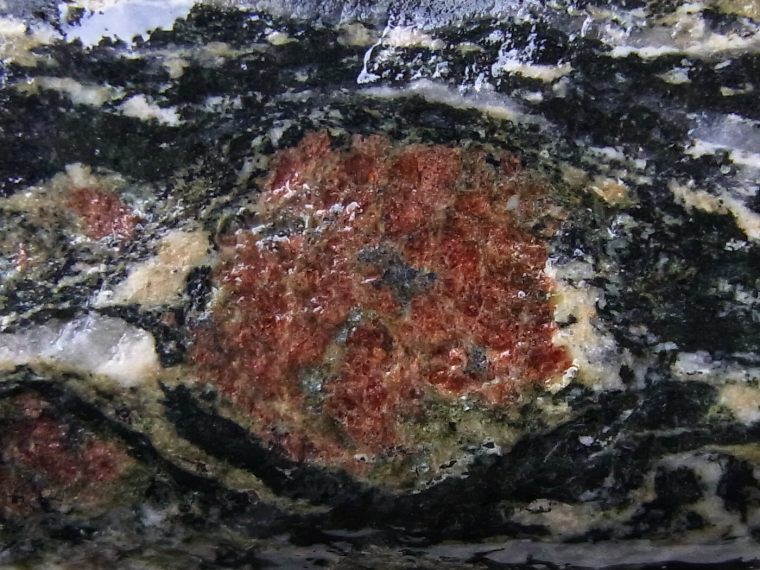

Granatgneis

Der Gneis ist homogen durchsprenkelt von roten Granatmineralen.

Granat

sind Minerale metamorpher Entstehung. Die meist roten Kristalle haben eine sehr hochsymmetrische (kubische) Struktur.

Granat in einem Granatgneis

Grösse des Granats ca. 1,5cm

Quarzreicher mylonitischer Gneis

Ein weiteres Beispiel für einen Gneis um die Vielfalt der Erscheinungsformen der Gesteinsart zu zeigen.

Glimmergneis

Ein plattig ausgebildeter heller Glimmergneis mit Feldspat, Quarz und viel Hellglimmer.

Ein sog. Zweiglimmergneis weil er Hellglimmer (Muskovit) und Dunkelglimmer (Biotit) enthält. Sicherlich aus dem Silvrettagebirge.

Kalifeldspat-Glimmer-Gneis

Amphibolit, Hornblendegneis

Gneise mit einem Hornblendeanteil von > 30 Volumenprozent werden als Amphibolit bezeichnet, bei geringerem Anteil als Hornblendegneis.

Im Bild mit ausgeprägt paralleler Einregelung (Schieferung) der Mineralien, vorwiegend Hornblende (dunkel) und Feldspat (hell).

2. Bild: Streifenamphibolit:

Eine Varietät mit streifenartigem Gefügebild.

3. Bild: Bänderamphibolit:

Wenn in einem Gestein abwechselnd deutliche, verschiedenfarbige Bänder zu sehen sind, nennt man dies eine Bänderung.

4. Bild: Amphibolit fast ausschliesslich aus Hornblende bestehend:

Grobkörniger Amphibolit (Meta-Hornbledegabbro)

Dieses massig ausgebildete Gestein mit grobkörnig-granoblastischem Gefüge besteht fast zur Gänze aus Hornblenden sowie etwas Plagioklas.

Hier noch die Abbildung eines Gesteinsfundes mit schön gewachsenen, etwas fasrigen Amphibolen, ein Hornblendefels.

Amphibolit mit Porphyroblasten

Das grünlich-dunkelgraue Gestein hat eine feinkörnige, amphibolreiche Grundmasse.

Eingelagert sind parallel eingeregelte, weiße Feldspat-Porphyroblasten.

Epidot - Amphibolit

Das gelbgrüne Mineral Epidot ist in kristallinen Kieselsteinen häufig anzutreffen so wie hier in diesem Epidotamphibolit.

Epidotnest in Granitgneis:

Granatamphibolit

Grobkörniges metamorphes Gestein mit schwach erkennbarer Lineation.

Die rotbraunen Kristalle sind Granat, dazwischen Hornblende (schwarz) und Plagioklas (weiss).

Eklogit

Grundmasse vorwiegend aus vorwiegend hellgrünem Omphacit. Weiterhin Kyanit, Hornblende, Zoisit, Plagioklas.

Darin eingebettet Granatkristalle welche randlich meist nachträglich in Hornblende umgewandelt sind.

Retrograd weiter veränderter Eklogit

Basalt

Es handelt sich um ein mittel- bis grobkörniges basaltisches Ganggestein.

In der Isar sind Gesteine der Grauwackenzone sehr selten bzw. von Funden anderer Herkunft nicht unterscheidbar. Mehr Fundglück hat man am Inn und an der Salzach:

Fundfoto vom Salzachufer bei Laufen.

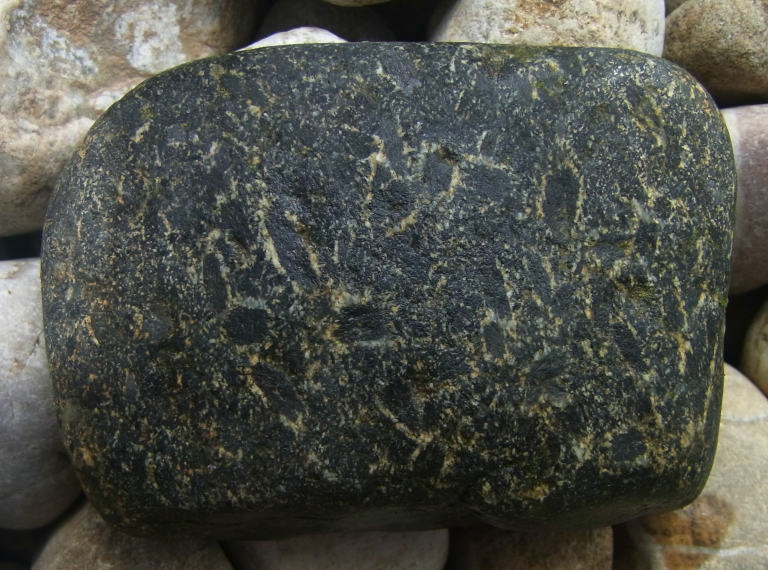

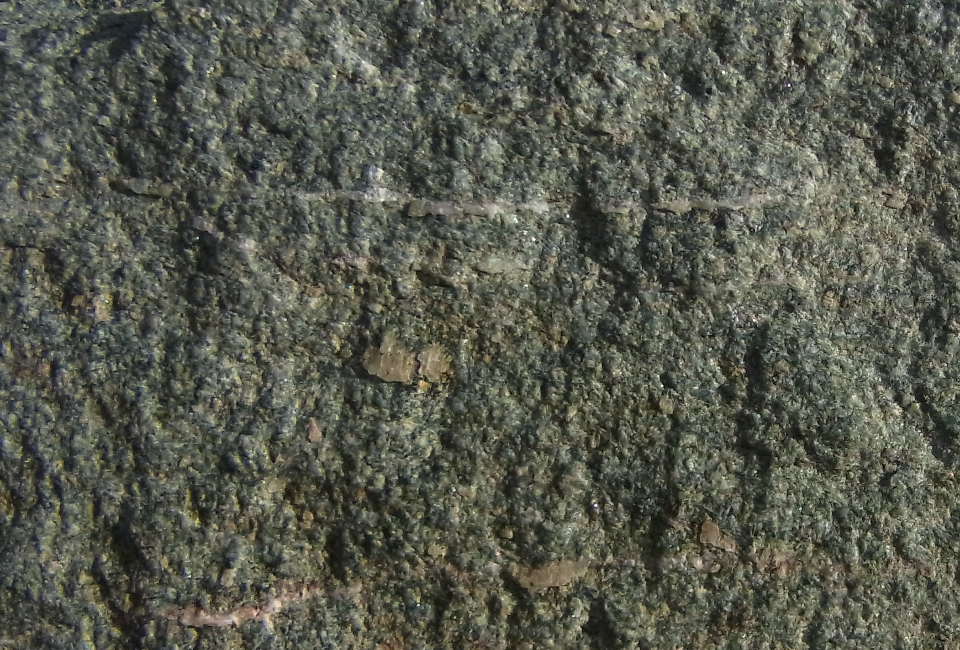

Metabasalt

Oben im Bild: Durch Umwandlungsreaktion stark vergrünter Metabasalt.

Metabasalt, ein weiteres Beispiel

Ein schwarz erscheinender Metabasalt.

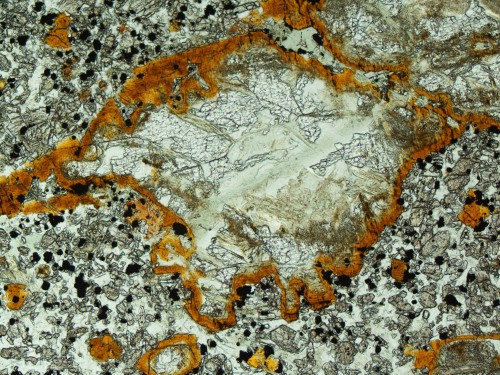

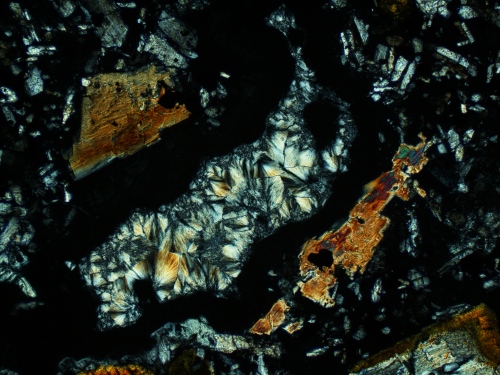

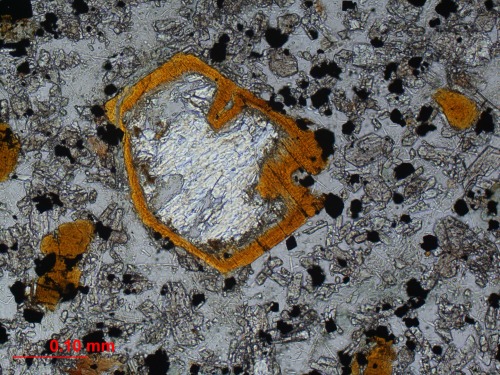

Metabasalt - Polarisationsmikroskopische Dünnschliffbilder (sowie weitere Bilder zum Thema "Prasinit")

Metabasalt, genauer unter die Lupe genommen.

Es handelt sich um einen alterierten Metabasalt, wahrscheinlich gangförmig, sehr flach intrudiert.

Mineralbestand Pyroxen + Plag. als Phänkristall, Px ist serpentinisiert.

Matrix Plagioklas, Px, Erzphasen.

Herkunft: Wahrscheinlich Paläozoikum der Nördlichen Grauwackenzone.

Alle mikroskopischen Metabasalt-Bilder:

Prof. H. Heinisch, Uni Halle

Übersichtsbild, einfach polaris. Licht. Porphyrische Struktur des Metabasaltes

wie vorher, gekreuzte Polarisationsfilter

Blasenfüllung, einfach polarisiertes Licht, mit Zeolith-Mineralen (Laumontit?)

wie vorher, gekreuzte Nicols.

Pseudomorphose von Pyroxen, serpentinisiert und umwachsen von Biotit. Matrix feinkristallin, ophitisch aus Plagioklas, Pyroxen, Opakerz.

Das Original - Geröll

Weitere Bilder zu "Grüngesteinen"

Anschliffbilder verschiedener " Grünschiefer bzw. Prasinite " alpiner (penninischer)Herkunft.

Prasinit vom Großglockner

Spilit

" Diabas-Porphyrit "

Ein schweres, dunkel-rotbraunes, sehr zähes Gestein das nur im Illergebiet zu finden ist.

Metagabbro (feldspatdominiert)

Dieses Gestein besteht fast zur Gänze aus auskristallisiertem, sekundär verändertem Plagioklas (Anorthit).

Bruchfläche, vergrössert:

Abbildungen weiterer Metagabbros

- Metagabbro, ursprüngliches magmatisches Gefüge erhalten. Augit und Plagioklas vollständig umgewandelt.

- Fundstück mit feinkörnigerem Gefüge

- Das Selbe, vergrössert, magmatisches Gefüge, Bildbreite ca. 2 cm

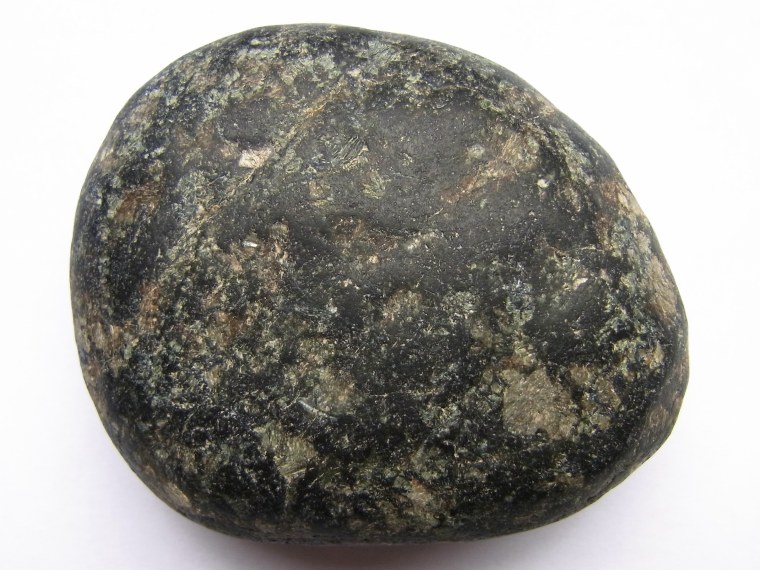

Ultramafitit

Ein schweres, schwarz-braun angewittertes, sehr zähes Gestein.

Anschliff eines derartigen Gesteines:

Serpentinit

(Erläuterungen siehe auch Ultramafitit)

Ein mafisches, d.h. mit Siliziumdioxid untersättigtes metamorphes Gestein.

Auffällig ist am Bruch ein ölig-matter Glanz.

Unteres Bild: Metabasit, brekziiert, serpentinisiert.

Tektonische Brekzie

Im Bild ein serpentinisiertes mafisches brekziiertes Geröll als Beispiel für eine tektonische Brekzie. (Serpentinitbrekzie).

Rhyolith

Es handelt sich um ein silizium(=quarz)reiches Gestein mit vulkanitischen Gefügemerkmalen.

Häufigkeit: sehr selten

Ignimbrit

ein pyroklastisches Gestein. (Fund von G. Propach)

Als zweites Beispiel für einen Ignimbrit ein Fund am Inn:

Porphyrit (Andesitporphyrit)

Porphyrit ist die paläovulkanitische Bezeichnung für alte, quarzarme porphyrische Vulkangesteine (z.B. Andesit, Dazit etc.).

Dazit (Dacit)

Dazit (Dacit) ist chemisch-mineralogisch die Zwischenstufe zwischen Rhyolith (sauerer, quarzreicher Vulkanit) und Andesit (basischer, quarzfreier Vulkanit).

Porphyr im Allgemeinen

Porphyre sind meist vulkanitische Gesteine (es gibt aber auch plutonische Gesteine mit porphyrischem Gefüge).

Aplit

Es ist die vorherrschende helle Ganggesteinsart in granitischem Umfeld.

Ganggestein

Es handelt sich meist um Spaltenfüllungen aus magmatischem Material.

Pseudotachylit

der schwarze, glasig-dichte Bereich ist das Produkt extremer Zerkleinerung und teilweiser Aufschmelzung des Nebengesteins.

Zweites Beispiel eines Pseudotachylit - Gerölles:

Mylonit

Während tektonische Brekzien in geringer Erdtiefe entstehen bilden sich Mylonite in grösserer Tiefe an tektonischen Bewegungsbahnen.

Migmatit (Anatexit)

Es ist ein hochmetamorpher Gneis mit metatektischem Gefüge.

Granulit

Es ist ein hochmetamorpher Gneis mit massig-richtungslos körnigem (daher die Name Granulit) Gefüge der Grundmasse.

Juliergranit

Der Juliergranit ist ein Leitgeschiebe des Inngletschers.

Das Gefüge des Metagranits ist noch gut zu erkennen.

Vegleichsprobe vom Julierpass

Roter Granit

Es handelt sich mit Sicherheit um sog. "Bunten Berninagranit".

Anschliffbild

Granit, porphyrisch

Dieser Granit enthält bis zu mehrere Zentimeter große Feldspateinsprenglinge.

Granodiorit oder Diorit

Das Gestein besteht vorwiegend aus Feldspäten (hell) sowie schwarzem Glimmer und Hornblende (schwarz) sowie etwas Quarz (durchscheinend-fettglänzend).

Feinkörnige Varietät eines Granodiorites.

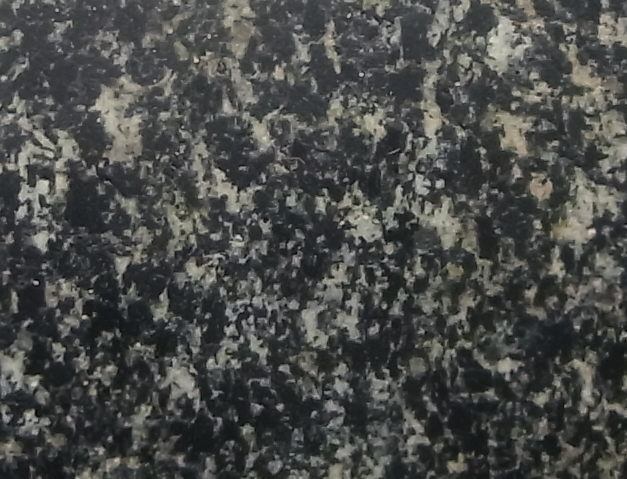

Gabbro

Ein sehr hartes, zähes Gestein mit grobkörnigem magmatischem Gefüge.

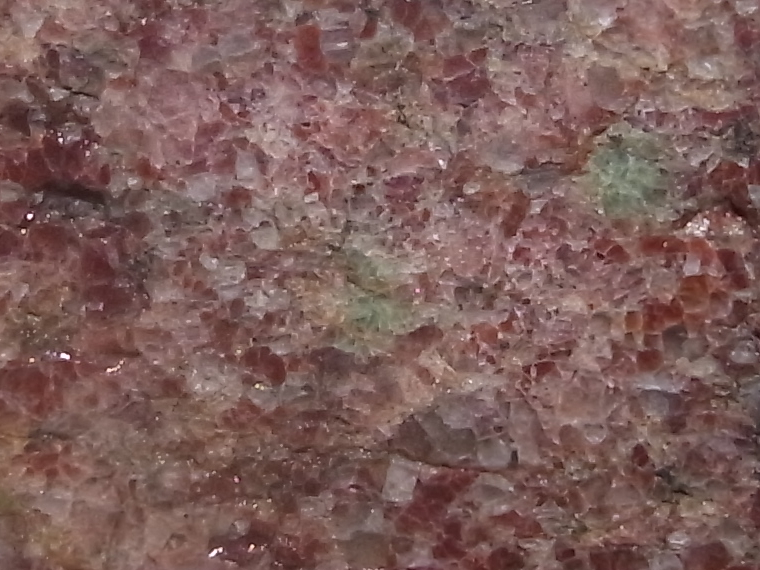

Kristallines Gestein mit roten Feldspäten

Dieses Gestein ist wohl ein Granit oder evtl. auch ein sehr grobkörniges rhyolithisches Gestein.

Bemerkenswert sind die vielen roten Alkalifeldspäte.

Kalksilikatgestein bzw. Silikatmarmor

Hier wechseln sich gebändert erscheinende Bereiche mehr karbonatischer mit kieseliger bis kieselig-karbonatischer Zusammensetzung ab.

Marmor

Es ist ein vollkristalliner, (fast) ausschliesslich aus Calcit bestehender, monomineralischer Metamorphit.

Siehe das Gefügebild in Vergrösserung:

Im Bild ein Marmor der als weiteres Mineral grünlichen Epidot enthält.

Dolomitmarmor

Das Fundstück ist reinweiss und könnte auf den ersten Blick mit Quarz verwechselt werden.

Grünlichbläulicher Dolomit oder Dolomitmarmor

Dieses Gestein ist ein Dolomit.

Bemerkenswert sind die bläulichen bis grünlichen Schlieren.

Kalkspat

Bei diesem Fund handelt es sich um ein praktisch monomineralisches, nur aus Calziumkarbonat bestehendes Gestein.

Seitenübersicht:

Startseite - Geologie - Sedimentgesteine - Kristallingesteine - Weitere Funde - Beispiele zur alpinen Herkunft - Impressum - Datenschutzerklärung

© www.isar-kiesel.de

Diese Webseite verwendet keine Cookies, es werden keine Nutzerdaten gespeichert.

Erläuterungen hierzu siehe Datenschutzerklärung.