Startseite - Geologie - Sedimentgesteine - Kristallingesteine - Weitere Funde - Beispiele zur alpinen Herkunft - Impressum - Datenschutz

Isar - Kiesel : Gesteine aus den Alpen

Geologie und Gesteinskunde

Die Isar

Farben der Steine

Vorherrschende Gesteinsarten

Gefüge - Strukturmerkmale

Geröllformung

Klüfte - Adern

Kristalle - Minerale

(Klein) Tektonik

Herkunft der Gletscher

Glazialer Transport

Grundmoräne

Geologie der Alpen im Einzugsgebiet der Kieselsteinfracht

Nördliche Kalkalpen: Geologie entlang der Isar.

Vorderes Karwendelgebirge: Eine geologische Kartenskizze und Beschreibung

Molasse

Penninikum im Engadiner Fenster

Grauwackenzone

Schichtenfolge

Versteinerungen - Fossilien

Spurenfossilien

Kieselsteine der Voralpenflüsse am Beispiel der Isar

Die Gesteinsfracht der Isar, korrekt als Gerölle oder Geschiebe bezeichnet, stammt aus dem Einzugsgebiet der Isar sowie ihrer Zuflüsse. Also überwiegend aus den Nördlichen Kalkalpen, aber auch aus den Zentralalpen und aus der nördlichen Voralpenzone.

Der Gesteinsbestand der Isar ist dabei weitgehend identisch mit jenem, welcher auch in allen anderen Flüssen zwischen Lech und Inn, sowie in Kies- und Schottergruben des bayerischen Voralpenraumes und der Münchner Schotterebene zu finden ist.

Die gezeigten Fundstücke entstammen vorwiegend verschiedenen Kiesbänken entlang der Isar zwischen Bad Tölz und Garching sowie einigen Kiesgruben im Münchner Osten.

Die Isar

Der offizielle Isarursprung befindet sich im Karwendelgebirge, im Hinterautal auf ca. 1200m Seehöhe am Vereinigungspunkt mehrerer Gebirgsbäche. Nach ca. 280km mündet die Isar bei Deggendorf in die Donau.

Die Isar ist einer der letzten Alpenflüsse mit naturnahen Abschnitten. Vor allem an der Oberen Isar bis zur Einmündung der Loisach, aber auch noch im weiteren Verlauf finden sich (mehr oder weniger) ausgedehnte Kies- bzw. Schotterfelder. Ein idealer "Fundus" für SteinesammlerInnen.

Diese Webseite befasst sich mit den Steinen der Isar, von Iller, Lech und Inn und ihrer Einzugsgebiete: woher sie kommen, wie sie entstanden sind, woraus sie bestehen, wie alt sie sind usw.

Foto: Isar in München - Thalkirchen, bei der Brudermühlbrücke.

Farben von Kieselsteinen

Isarkiesel (Innkiesel, Lechkiesel usw.) sind ausschliesslich Gesteine der Alpen und des Alpenvorlandes.

Den grössten Anteil nehmen Gerölle mit verschiedensten Grautönungen von fast weiss bis dunkelgrau ein.

Auch gelbliche bis bräunlichgraue Farben sind oft vertreten. Es sind meist Karbonatgesteine aus der Triaszeit.

Bunte, meist rötliche bis rote Steine, kamen vorwiegend im Jura zur Ablagerung.

Graugrüntöne weisen auf kreidezeitliche Sandsteine hin, während schwarz-weiss gesprenkelte oder gebänderte

Kristallingesteine den Zentralalpen entstammen. Quarze sind meist milchig weiss.

Hauptanteil der Geschiebefracht

Der weitaus grösste Anteil der Geschiebefracht von Isar, Lech, Iller besteht aus alpinen Sedimentgesteinen der Triaszeit.

Es sind vorwiegend Flachwasserkalke und Dolomite sowie Riffkalke, die in den Randbereichen eines Urmeeres namens Tethys gebildet wurden.

Sie gehören vorwiegend dem

Hauptdolomit, inkl. Plattenkalk (Vorkarwendel, Bayerische Voralpen), sowie dem

Wettersteinkalk (vorwiegend aus dem Karwendelgebirge) an.

Als Farben herrschen Grautöne in allen Abstufungen vor.

Zur Herkunft des hauptsächlichen Geröllbestandes siehe auf dieser Seite unter:

🔗 Geologische Übersichtsskizze des Isar- und Loisacheinzugsgebietes

Ein anderes Bild bietet die Gesteinsfracht des Inn. Diese besteht vorwiegend aus metamorphen Gesteinen aus denjenigen zentralen Alpenregionen, die der Inngletscher durchflossen hat und damit den Hauptanteil des Geschiebes stellt.

Inn-Schotterbänke bei Mühldorf und Wasserburg welche vorwiegend aus Metamorphiten bestehen.

Gefügemerkmale

Flusskiesel weisen häufig charakteristische Strukturmerkmale auf.

Die Korngrössen reichen von feinstkörnig (keine Komponenten erkennbar) bis grobkörnig, wobei die Komponenten sehr gleichartige aber auch ganz unterschiedliche Grössen aufweisen können.

Meist leicht erkennbar ist auch, ob die Komponenten kristallin ausgeprägt oder sedimentärer Herkunft sind.

Auch die stoffliche Zusammensetzung kann recht gleichförmig aber auch sehr vielfältig sein.

Die Anordnung der Gesteinskomponenten kann unregelmässig, sortiert, laminiert oder geschichtet sein.

Diese petrographischen Merkmale können meist gut zur Bestimmung der Steine herangezogen werden.

- Kalkstein: Homogener Aufbau aus feinsten Karbonatteilchen, keine Gefügemerkmale wie Einregelung, Schichtung o.ä. erkennbar. Glatte Oberflächenstruktur.

- Sandstein: Vorwiegend Quarzteilchen < 1 mm mit relativ einheitlicher Größe. Keine Gefügemerkmale wie z.B. Schichtung. Rauhe Oberfläche.

- Kristallingestein: Grobkörniges Gefüge aus hellen und dunklen Komponenten.

Mineralkörner richtungslos verteilt.

" Granitisches Gefuege " - Fossilkalk: Biogene Komponenten z.B. Muschelschalen sind in feiner, mikritischer (=schlammiger) Kalkmatrix angereichert.

- Gneis: Grobkörniges Gefüge mit gut erkennbarer Schieferung aufgrund von Druck- und Temperatureinwirkung im Zuge der Gesteinsmetamorphose.

- Sandstein: Mit ausgeprägter Schichtung. Diese entsteht aufgrund von Wechseln der Sedimentationsbedingungen und daraus resultierenden Wechsel der Sedimentzusammensetzung bzw. der Korngrößen bei der Ablagerung.

- Kalkstein: Laminitisches Gefüge. Entstehung im Ebbe- Flutbereich durch zyklische Algenmattenbildung.

- Vulkanisches Gestein mit porphyrischem Gefüge. Es ist ein Stein mit großen Mineraleinsprenglingen in feiner kristalliner Grundmasse.

- Breccie: Eckige Gesteinskomponenten herrschen in diesem grobklastischen Gestein vor.

- Konglomerat: Im Unterschied zur Breccie prägen hier vorwiegend gerundete Gerölle das Erscheinungsbild des Gesteins.

Herkunft der Kieselsteine

Die Schotterkörper im Oberlauf der Voralpenflüsse bestehen vorwiegend aus Erosionsprodukten der Kalkalpen der jeweiligen Flüsse.

Mit fortschreitender Transportweite nimmt aufgrund des Abriebes der Korndurchmesser der Steine zunehmend ab.

Isar: In Süden von München schneidet sich die Isar in die harten Nagelfluhbänke und Deckenschotter ein, welche auch im Hinblick auf den Kristallingesteinsanteil, als wichtige Geschiebelieferanten auftreten.

Die Kiesbänke der Isar sowie die eiszeitlichen (pleistozänen) Schotter der Münchner Ebene

(ein " glazifluviatiler", also aus Schmelzwasserflüssen gebildeter, Schuttfächer mit hohem Rundungsgrad)

enthalten Material der Schmelzwasserinhalte aufgearbeiteter Moränen sowie früheres Schottermaterial (der Riss- u. Mindeleiszeit) von Isar- und Inngletscher.

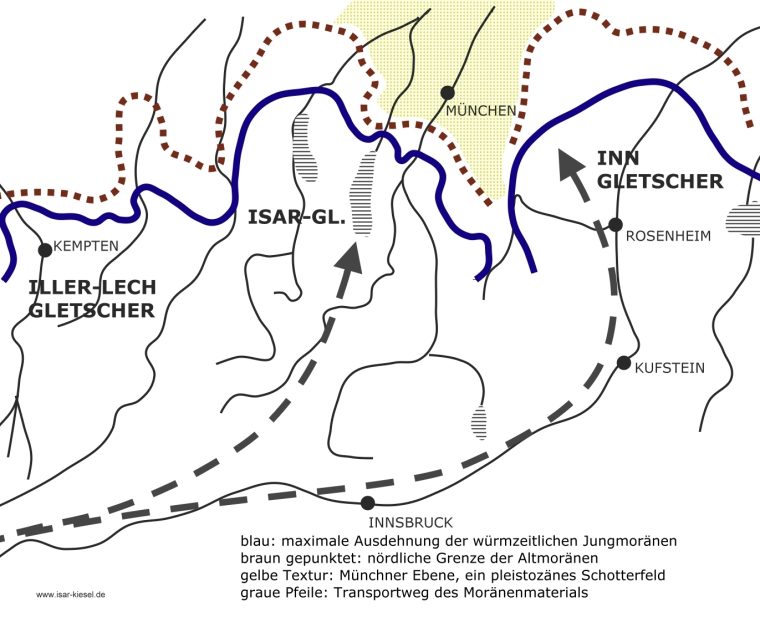

Die Gletschervorstösse reichten in den letzten Eiszeiten bis weit ins Alpenvorland.

Die Skizze zeigt die maximalen Ausdehnung der Endmoränenzüge im nördl. bayerischen Alpenvorland in der Würmeiszeit

(ca. 90.000 bis 10.000 vor heute) und der Rißeiszeit (ca. 280.000 bis 130.000 vor heute) sowie angedeutet den Transportweg des Moränenmateriales

Münchner Schotterebene

Der Schotterkörper der Münchner Schiefen Ebene liegt heute vorwiegend als würmzeitlicher Niederterrassenschotter vor, nur an wenigen Stellen (z.B. zwischen Berg am Laim und Ismaning) widerstand älterer Hochterrassenschotter der Abtragungswirkung der würmzeitlichen Schmelzwasserfluten.

Die Skizze oben zeigt die Endmoränenzüge der maximalen Ausdehnung der Gletscherzungen in der Würmeiszeit und der Risseiszeit sowie angedeutet den Transportweg des Moränenmateriales.

Seit dem Ausbau der Isar zum Ende des vorletzten und im Verlaufe des letzten Jahrhunderts (z.B. Sylvensteinspeicher),

findet praktisch kein natürlicher Neueintrag von kalkalpinem Verwitterungsmaterial mehr statt.

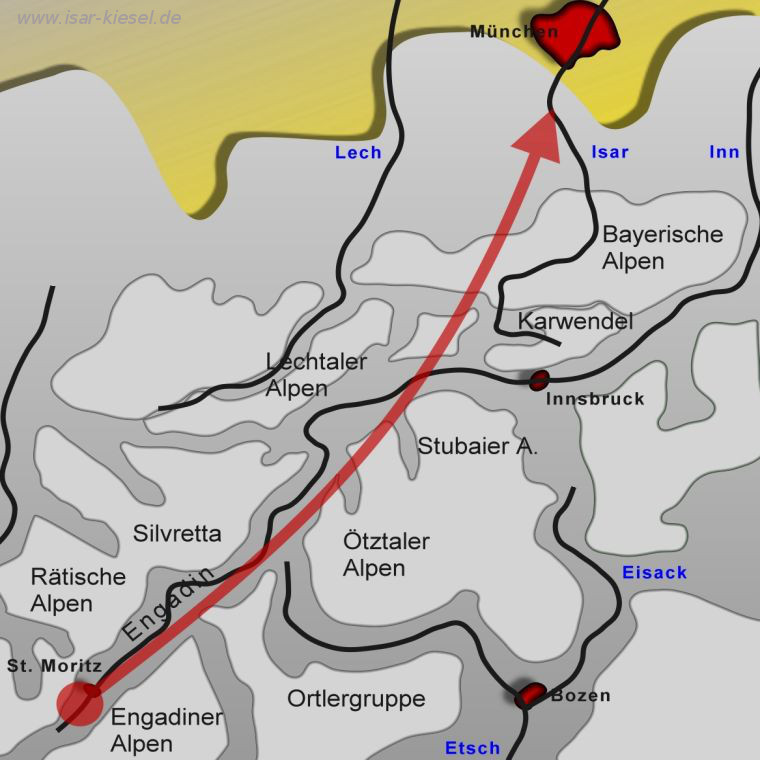

Inn Gletscher

Die Herkunft, speziell der kristallinen Steine (grünliche Granite, Gneise etc.), die aus den Moränen stammen, kann aufgrund der glazialen Herkunft teilweise bis in das Engadin (Gegend von St. Moritz) verfolgt werden und wurden mit dem Inngletscher herantransportiert.

Kartenskizze zur Herkunft der am weitesten verfrachteten Gesteine:

Der Transport im Inngletscher nach Oberbayern wird bei einer Geschwindigkeit von einigen dm pro Tag und einer Transportweite von etwa 300 km wohl ca. 3000 Jahre gedauert haben.

Skizze des glazialen Einzugsgebietes des in die Isar verfrachteten, zum erheblichen Anteil kristallinen Moränenmateriales.

🔗 Moräne am Inn-Oberlauf und Innursprung

Würmeiszeitliche Grundmoräne

Es ist vom Gletscher herantransportierter, am Grund abgelagerter und gepresster Gesteinsschutt.

Die Gesteinszusammensetzung ist vielfältig und ungeordnet. Es ist keine Sortierung erkennbar.

Die Korngrössen des Moränenmaterials reichen von feinstkörnig-tonigen Partikeln bis hin zu Findlingen im Meterbereich.

Der Rundungsgrad der Komponenten reicht von eckig bis voll abgerundet,

eingebettet in einer lehmigen, wegen des Auflastdruckes des Gletschers stark verdichteten Matrix.

Den Moränen entstammt ein grosser Anteil des im Fluß vorhandenen Gesteinsinventars.

Foto: Hanganschnitt bei Wolfratshausen.

Eiszeitliche Nagelfluh

Nagelfluhen sind verfestigte "fluvoglaziale", von Schmelzwässern gebildete Schotterkörper der letzten Eiszeiten (Günz, Mindel, Riß, Würm).

Die Korngrössen reichen von feinkörnigen bis zu dezimetergrossen, gut gerundeten Geröllen.

Die Gesteinszusammensetzung ist vielfältig und ungeordnet.

Verfestigt ist das Gestein durch gelösten und in den Zwischenräumen wieder ausgefällten Kalk.

Als einziges in der Nähe von München anzutreffendes Festgestein wurde dieses früher für Bauzwecke (Fundamente, Sockel etc.) abgebaut.

Den Nagelfluhen entstammt ein gewisser Anteil des vorhandenen Gesteinsinventars ab dem südlichen Münchner Raum.

Foto: Aufschluss in Bad Tölz.

Herbstliche Inversionswetterlage. Der Isargletscher hätte dem Betrachter vor ca. 15000 Jahren einen ähnlichen Eindruck vermittelt wenn er auf dem Seekargipfel stehend in Richtung Nordwest ins Isartal hinausgesehen hätte. Zu dieser Zeit waren hier grosse Flächen der Voralpen und des Voralpenlandes von den Eismassen eines Gletschers bedeckt.

(Rechter Anteil des Panoramabildes: Blick nach Nordwest, rechts der Geierstein, dann das Isartal bei Lenggries, der Blomberggipfel ist ganz klein im Hintergund erkennbar, und mittig, etwas links versetzt die Benediktenwand. Linker Bildanteil: Blick nach Südwest Richtung Jachenau und Isarwinkel. )

Aufnahme vom 24.10.12 bei ausgeprägter Inversionswetterlage (unten kalt und oben warm). Der dichte Nebel endet abrupt bei einer Höhe von ca. 1000m.

Geröllform und Formung

Abbildung oben: Geröll mit fast perfekter Ellipsoid - Form.

Der Gerölltransport ist Ursache für die An- und Abreicherung von Gesteinen

unterschiedlicher Zusammensetzung.

Nur widerstandsfähige Gesteine liefern Gerölle, die längere Zeiträume

bestehen können.

Aus diesem Grunde werden brüchige und sonst leicht zerstörbare Steine flussabwärts rasch aus dem Schotter verschwinden.

Nur widerstandsfähige Steine liefern Gerölle, die längere Zeiträume bestehen können.

Es ist dabei weniger die Härte, als vielmehr die Zähigkeit massgebend, ob ein Geröll ausgebildet wird das beständig ist.

Zu Unterscheiden sind die zwei voneinander unabhängigen

Parameter Geröllform(Gestalt) und Abrundungsgrad

Gestalt:

Geometrisch können folgende Grundformen unterschieden werden: kugelig (knollig), ellipsoid (eiförmig), flach (plattig), stengelig

Die Animation zeigt einen Dolomit.

Abrundungsgrad:

Dieser hängt vom Material, der Transportweite und den auftretenden Abrasionskräften des Transportmediums ab. Als grobe Einteilung gilt: extrem kantig und splittrig, beginnende Kantenverrundung, mittlere Verrundung, Kandenrundung, Rundung.

Formung:

Flache Gerölle erhalten ihre Gestalt durch Zertrümmerung grösserer Gerölle.

Der Abrieb setzt am stärksten an den Flächen mit kleinem Krümmungsradius ein.

Dadurch wird der grosse und mittlere Durchmesser ( z , x ) kleiner,

während der kleine ( y )

ungefähr gleich bleibt. Das Geröll wird dadurch dickplattiger.

Die Art des Transports bzw. der Bewegungsweise hat einen

wesentlichen Einfluss auf die Formbildung.

Flache Gerölle treten, aufgrund der nur in eine Richtung gerichteten Bewegung,

gehäuft in Flußschottern auf

(im Gegensatz zu Strandschottern, wo aufgrund der Hin- und Herbewegung

statistisch mehr rundliche Formen auftreten)

Korngrößenbereich:

Flußschotter umfassen einen weiten Korngrössenbereich. Im Gegensatz zu glazialen Schottern tritt allerdings der Feinanteil (Sand, Silt) sehr stark zurück.

Kantige Gerölle:

Im Flußschotter sind immer wieder Exemplare zu finden die nicht oder nur ansatzweise gerundet sind.

Es sind im Wesentlichen sehr spröde und sehr harte Gesteine, die sich der Rundung wiedersetzen und bei mechanischer Beanspruchung eher zum Zerbrechen neigen.

Beispiele sind die Radiolarite, welche fast zur Gänze aus amorphem Quarz bestehen sowie

sehr harte quarzreiche, quarzgebundene homogene Sandsteine wie sie z.B. in der Flyschzone vorkommen und als "Flyschquarzite" bezeichnet werden.

Die Abbildung zeigt einen solchen Sandstein mit beginnender Kantenverrundung.

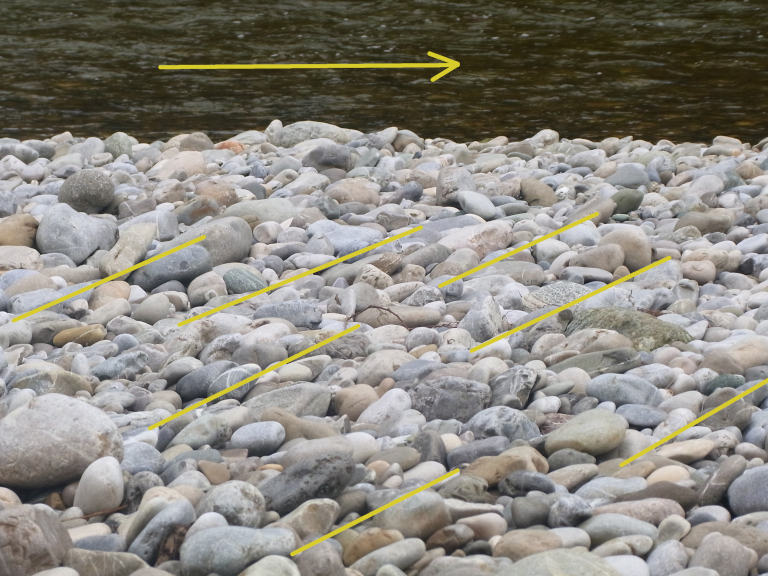

Einreglung der Kieselsteine

Die Gerölle der Schotterbänke zeigen nach dem Rückgang höherer Wasserstände eine typische dachziegelartige Einregelung.

Diese Anordnung entsteht aufgrund der hohen Strömungsgeschwindigkeit des Wassers, wie diese für gebirgsnahe Voralpenflüsse phasenweise typisch ist.

Die geraden Linien veranschaulichen die Richtung der Einregelung. Der Pfeil die Fliessrichtung.

Foto: Schotterbank zwischen Icking und Schäftlarn.

Geschiebe

Als Geschiebe bezeichnet man von Gletschereis (glazial) fortbewegtes Gesteinsmaterial,

als Geröll von fliessendem Wasser (fluviatil) fortbewegtes Gesteinsmaterial.

Isarschotter kann zu einem nicht unerheblichen Anteil als glazifluviatil transportiertes Material eingestuft werden, d.h. er hat beide Transportarten erfahren.

Durch die Eisbewegung und die gegenseitige Reibung des Moränenmateriales von Innen- und Grundmoräne wurde das Geschiebematerial unter erhöhten Druckbedingungen geschrammt, gekritzt und poliert.

Während die Kritzer schon nach kürzestem Transportweg im fliessenden Wasser nicht mehr erkennbar sind lassen Gerölle mit konkaven Formen, ausgeschliffenen Einbuchtungen, ihre Herkunft als vom Gletschereis transportiertes Material erkennen.

Sie werden als Kehlgeschiebe bezeichnet.

Im Bild ein Granatamphibolit mit konkaven Ausbuchtungen aufgrund seines Transportes als Moränenmaterial.

Gänge

(Adern, Spalten)

Bei tektonischer Beanspruchung , z.B. in der Nähe von Störungszonen, können Gesteine zerbrechen, die Brüche nennt man Klüfte.

Werden diese von kalkhaltigen Lösungen durchströmt, so können die Kluftspalten im Laufe der Zeit ganz mit Calcit

ausgefüllt werden. Kieselige Steine (z.B. rote Radiolarite) des Kalkalpin sind besonders spröd und daher oft reich an verheilten Brüchen. Klüfte und Gänge in Gneisen und Schiefern des zentralalpinen Bereiches sind nicht mit Calcit sondern mit meist milchig trübem, fettglänzendem Quarz gefüllt.

Im Bild ein dunkelgrauer Alpenkalk aus der mittleren Triaszeit. Die Spalten sind mit reinem, weissen Kalk gefült. An den sich überschneidenden Kluftlinien mit leichtem Versatz sind mehrere, zeitlich versetzte Bruch- und Ausheilungsphasen gut zu erkennen.

Diese Klüfte bezeugen die tektonischen Vorgänge im Zuge der Herausbildung der Alpen.

Kristalle, Minerale im Gestein

Die alpinen Klüfte sind als tektonische Zerrklüfte, z.B. im Zuge der Heraushebung der Alpen, entstanden.

Im Falle der Bildung von spaltenartigen Klufthohlräumen konnten aus den zirkulierenden Salzlösungen wohlgeformte Minerale auskristallisieren.

Im Bild Calcitkristalle in einem Klufthohlraum, sehr stark vergrössert, Bildbreite ca. 1cm.

Calcit, Ca2CO3, zeigt hier seine rhomboedrische Kristallform womit er leicht vom

Quarz , siehe Bergkristall, unterscheidbar ist.

In Metamorphiten (Gneisen) und magmatischen Gesteinen (Granite) ist

Feldspat das häufigste Mineral.

In höher metamorphen Gesteinen ist oft der leicht erkennbare rote

Granat

anzutrefffen.

Klein - Tektonik

Die Alpen sind durch die relative Nord (west) bewegung des Südkontinentes Gondwana, bzw. der vorgelagerten Adriatischen Platte in Richtung Eurasische Kontinentalplatte entstanden.

Die dadurch bedingten Deformationsstrukturen im Gebirge sind nicht nur in den über viele Kilometer sich erstreckenden Grossfalten und Überschiebungen nachweisbar sondern oft auch bis in den kleinsten Bereich in den Kieselsteinen " eingefroren ".

Je nach Tiefenlage und Temperatur zum Zeitpunkt der Einwirkung der tektonischen Kräfte sind plastische Fliess- und Faltenstrukturen (Bild oben) oder

spröde Bruchstrukturen(Bild unten)

im Gestein ausgebildet.

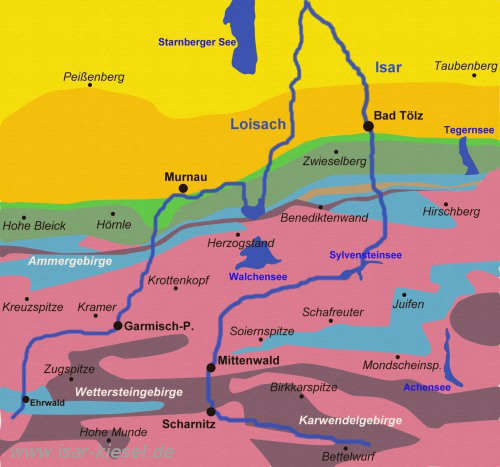

Geologie (Nördl. Kalkalpen und Vorland)

Die Kartenskizze umfasst den Bereich des Einzuggebietes von Isar und Loisach.

(Der zentrale Bereich der Karte enthält Wettersteingebirge, Karwendelgebirge, Vorkarwendel, Jachenau)

|

Legende |

|

Molasse: ungefaltete Vorlandmolasse, Glazial- und Postglazialablagerungen |

|

Faltenmolasse: z.B. Bausteinschichten, Kohleflöze etc. Glazial- und Postglazialablagerungen |

|

Helvetikum: z.B. Nummulitenkalk, Schrattenkalk, Grünsandstein etc. |

|

Flysch: z.B. Reiselberger Sandstein, Sandsteine, Tone und Kieselkalke |

|

Jura, Kreide: z.B. Fleckenmergel, Kiesel-, Hornsteinkalk, Radiolarit, Adneter Kalk sowie inneralpine Kreide: Cenoman, Neokom |

|

Obere Trias: vorwiegend Hauptdolomit, weiterhin Plattenkalk, Raibler Schichten, Kössener Schichen, Oberrätkalk |

|

Untere und mittlere Trias: vorwiegend Wettersteinkalk und -dolomit, Partnachschichten usw. |

Die Isar durchquert im Alpenbereich zum grössten Teil Schichten der Trias (vorwiegend Wettersteinkalk und Hauptdolomit) sowie Jurakalke. Der Hauptdolomit nimmt den flächenmässig überwiegenden Teil in den nördlichen Kalkalpen ein. Schichten der Kreidezeit und des Tertiärs (Molasse) tragen in untergeordnetem Mass zur Vielfalt der Gesteinsfracht bei.

Ein Grossteil des Materialtransportes nach Norden fand in den Eiszeiten mit

dem Isargletscher als Moränenmaterial statt.

Der kristalline Anteil an der Geröllfracht (hauptsächlich Gneise) entstammt

ausschliesslich dem von Gletschern herangeschafften Moränenmaterial.

Es sind somit Steine enthalten, deren Herkunft bis an den Alpenhauptkamm und südwestlich

bis in die Schweizer Alpen hinein reicht.

Geologie des Vorderen Karwendelgebirges

LEGENDE:

Quartär, Pleistozän und jüngste Ablagerungen, (gelb)

Hochlandbrekzie (Quartär), (blaugrün)

Aptychenschichten (Unterkreide), (grün)

Aptychenschichten (Jura), (blau)

Bunter Jurakalk, z.B. Hierlatzkalk, (dunkelblau)

Kössener Schichten (orange)

Plattenkalk, (rotbraun)

Hauptdolomit, (hellbeige)

Raibler Schichten, (dunkelbraun)

Wettersteinkalk, (dunkelrot)

Muschelkalk, Reichenhaller Schichten, (violett)

Eine kurze Beschreibung des Gesteinsinventars, der Entstehung und des geologischen Aufbaus eines Gebietsausschnittes

der Nördlichen Kalkalpen im Einzugsbereich der Isar.

Das Karwendelgebirge gehört zu den Hauptlieferanten der an der Isar anzutreffenden Gesteine.

Beispiel eines Gebietes innerhalb der Nördlichen Kalkalpen im Einzugsgebiet der Isar.

Das vorgestellte Gebiet liegt im Bereich der Nordwestgrenze des Karwendelgebirges.

Begrenzt wird das Gebiet (grob umrissen) von Mittenwald im Südwesten dem tief ausgeschürften Lauf der Isar in einem nordost verlaufenden Bogen folgend über Krün und Wallgau bis Vorderriß. Von dort Richtung Süden entlang des Rißtales nach Hinterriß und schließlich über Bärnalpelscharte und Wörner die Landesgrenze entlang in westliche Richtung zurück bis Mittenwald.

Das Karwendelgebirge, bzw. das Vorkarwendel ist ein Teil der sog. Nördlichen Kalkalpen, welche sich von Vorarlberg bis Wien erstrecken.

Es besteht wie der Name schon deutlich macht zum allergrößten Teil aus Kalkgestein. Wobei neben dem eigentlichen Kalk, also Calciumcarbonat CaCO3, auch Dolomit, Magnesium-Calciumcarbonat MgCa(CO3)2, eine sehr große Rolle spielt.

Bei diesen Karbonatgesteinen handelt es sich ausschließlich um sog. Sedimentgesteine, also um Ablagerungen in einem ausgedehnten überwiegend flachmarinen Beckenbereich.

Kristallingesteine (z.B. Granite) oder Metamorphe Gesteine (z.B. Gneise) fehlen im anstehenden Gesteinsverband vollständig.

Diese Arten von Gestein können aber trotzdem öfters in Form von Geröllen bzw. Geschieben gefunden werden, da sie im Pleistozän als Gletscherfracht aus dem zentralalpinen Bereich herangeschafft und abgelagert wurden.

Baumaterial

Das Gebiet ist ausschließlich aus Sedimentgesteinen aufgebaut.

Diese Gesteine entstammen einer erdgeschichtlichen Epoche die als Mesozoikum oder Erdmittelalter bezeichnet und in Trias, Jura und Kreidezeit unterteilt wird. Die bis zu mehreren tausend Meter mächtigen Karbonatgesteine aus der Trias (ca. 245-208 Millionen Jahre v.u.Z.) sind dabei absolut vorherrschend und daher den Kalkalpen namengebend.

Untergeordnet treten aber auch karbonatische Gesteine aus Jura und Kreidezeit auf.

Die klassische Dreiergliederung der Trias in Buntsandstein, Muschelkalk und Keuper wird der Gesteinsabfolge der Nördlichen Kalkalpen nicht gerecht.

Die alpine Trias wird daher in folgende sechs Stufen eingeteilt, von denen alle ausser dem Skyth hier vertreten sind.

Die Namen dieser sechs Stufen wurden im vorletzten Jahrhundert eingeführt und muten den heutigen Leser etwas seltsam an, sind aber immer noch in Gebrauch.

Skyth (Name eines alten Volksstammes, der Skythen)

Anis (Römische Bezeichnung ANISIUS für den Fluss Enns)

Ladin (rätoromanisches Sprachgebiet in Südtirol)

Karn (alter Volksstamm in Kärnten)

Nor (römische Provinz Noricum, heute in etwa Ostöstereich)

Rät (römische Provinz Raetium, heute in etwa Ostschweiz, Südbayern bis Südtirol)

Gesteine der Trias (245-208 Mio. Jahre)

Alpiner Buntsandstein (Skyth, untere Trias)

Dieses älteste Gestein der alpinen Trias, ein meist roter

Sandstein, ist hier nicht vertreten.

Abb. Alpiner Buntsandstein

Muschelkalk, Reichenhaller Schichten (Anis, mittlere Trias)

Mit den Reichenhaller Schichten setzt die Karbonatsedimentation der alpinen Trias ein.

Bei beiden handelt es sich um meist dunkle Kalke, die von vielen weißen Kalzitadern durchzogen sind.

Speziell für die Reichenhaller Schichten charakteristisch sind auch porös-zellige Gesteine ( sog. Rauhwacken).

Auffallend für den alpinen Muschelkalk sind die wulstigen

Schichtflächen, die dem Gestein den Spitznamen Wurstelkalk

eingebracht hat.

Es kommen auch Einschaltungen von Hornstein

(kieseliges Material, wohl aus Schwämmen) vor.

Gut zu sehen ist dieses Phänomen z.B. am Gjaidsteig, wo

genannte Gesteine in einem schmalen Band entlang des Steiges

aufgeschlossen sind.

Abb. Wurstelkalk am Gjaidsteig

Diese Schichten des Anis sind Ablagerungen eines flachen Schelfmeeres.

Wettersteinkalk (Ladin, mittlere Trias)

Der Wettersteinkalk ist meist ein massiges, helles Gestein.

Das Karwendelgebirge, die nördliche Karwendelkette mit seinem steilen Abfall, ist zum überwiegenden Teil aus Wettersteinkalk aufgebaut.

Es ist hier ein vorwiegend im Riffbereich

gebildetes Gestein. Die Entstehung ist vorwiegend auf Kalkschwämme

sowie auf kalkabscheidende Mikroorganismen z.B. Algen

zurückzuführen.

Abb. Wettersteinriffkalk

Ehemalige Hohlräume wurden im Nachhinein mit sinterartigem

Kalk ausgefüllt, sog. Großoolithe.

Abb.Grossoolithe in Wettersteinkalk

Wettersteinkalk des lagunären Sedimentationsbereiches ist im oberen Teil manchmal vererzt.

Am Fuße des Arnspitzstockes am Riedbodeneck befindet sich

in diesen Schichten ein Bleiglanzvorkommen, das in früherer

Zeit abgebaut wurde.

Abb.Bleierz in Wettersteinkalk

Raibler Schichten (Karn, obere Trias)

Es sind vorwiegend Sandsteine, Tonschiefer, Rauhwacken und

untergeordnet Kalkbänke.

Abb. Rauhwacke der Raibler Schichten

Abb. Rauhwacke der Raibler Schichten

Zur Zeit des Karn fand ein Sedimentationswechsel statt. Statt einer Kalksedimentation kam nun toniges bis sandiges, festländisch geprägtes Material aber auch Dolomite mit Gipseinlagerungen und Rauhwacken zur Ablagerung.

Hauptdolomit (Nor, obere Trias)

Der Hauptdolomit nimmt den größten Flächenanteil im Vorkarwendel ein.

Er ist aus einem kalkigen mehr oder weniger bitumenhaltigen Schlick hervorgegangen.

Die Ablagerung fand im seichten Lagunenbereich unter leicht

salzübersättigten (hypersalinaren) Bedingungen statt. Die

Umwandlung in Dolomit hat bereits kurz nach der Ablagerung des

Schlicks eingesetzt (frühdiagenetisch).

Abb. gebankter Hauptdolomit am Seinsbach Richtung Fereinalm

Eine Sonderausbildung des Hauptdolomites sind bitumöse

Tonschiefer, Ichthyolschiefer, wie sie auch bei der Lokalität

Schröfeln zur

Steinölerzeugung abgebaut wurden.

Abb. Oelschiefer aus dem Hauptdolomit

Der Hauptdolomit neigt zu starker Vergrusung, er zerfällt in

kantige Bestandteile und bildet ausgedehnte, vegetationslose

Schutthalden aus.

Abb. Hauptdolomitgrus nahe Schöttelkarspitze

Plattenkalk (Nor, obere Trias)

Er wird als jüngster Teil des Hauptdolomites eingestuft und

entwickelt sich aus diesem durch zunehmende Einschaltung von

Kalkbänken. Es ist ein dunkler, bitumöser Kalk. Charakteristisch

ist die ausgeprägte Bankigkeit des Gesteines (s. Soiernspitze, Schöttelkarspitze).

Er neigt stark zur Verkarstung.

Abb. Hauptdolomit und gebankter Plattenkalk an der Schöttelkarspitze

Aufgrund seiner Festigkeitseigenschaften ist er auch als Baumaterial geeignet.

Kössener Schichten (Rät, obere Trias)

Es sind überwiegend dunkelgraue bis schwarze, teilweise

fossilreiche Tone, Mergel und Kalke.

Abb. Kössener Schichten mit Muschelschalen

Sie zeigen eine beginnende Vertiefung des bisher sehr seichten Sedimentationsraumes an.

Ihre Verbreitung ist bis auf eine kleine Ausnahme auf die Karwendelmulde beschränkt und bildet dort die Umrahmung der Muldenzone.

Gesteine der Jurazeit (208-146 Mio. Jahre) und der Kreide (146-65 Mio. Jahre)

Mit Beginn des Jura setzt ein genereller Meeresspiegelanstieg ein.

Die einheitlichen großangelegten Sedimentationsräume der Trias weichen nun uneinheitlicher und kleinräumiger ausgeprägten, in Becken und Schwellen gegliederten Sedimentationsräumen.

Oft handelt es sich bei den Gesteinen um leicht erodierbare Mergel.

Gesteine aus Jura und Kreide treten hier nur im Bereich der Karwendelmulde auf.

Diese Gesteine der Jurazeit

sind meist leicht an ihrer roten Farbe erkennbar.

Abb. Bunter Jurakalk in der Karwendelmulde östlich Mittenwald

Besonders ins Auge fallen

hierbei sogennannte

Hierlatzkalke,

welche häufig weiße

Seelilienstielglieder enthalten.

Abb. Hierlatzkalk mit Seelilienstielgliedern

Diese Gesteine sowie der

ähnliche rote

Adneter Kalk

wurden ehedem im Marmorgraben

bei Mittenwald abgebaut.

Abb. Mittenwalder Marmorbruch

Beide Gesteine waren bzw. sind aufgrund ihrer Polierbarkeit beliebte Dekorsteine in der Architektur z.B. für Türschwellen, Säulen etc.

In die obere Jura und

Kreidezeit sind die

Aptychenschichten

einzuordnen. Es handelt sich um dünnbankige, leicht

verwitterbare graue Mergel (Mischung aus Ton und Kalk)

Abb. Aptychenschichten

Quartär (ab 2,5 Mio. Jahre - Eiszeitliche Bildungen)

Die ältesten quartärzeitlichen Ablagerungen enstammen der Mindeleiszeit (~500000 bis ~330000) und sind z.B. zwischen Hochlandhütte und oberer Kälberalm zu finden. Als Moränenmaterial sind ausschließlich kalkalpine Komponenten enthalten.

Darüber, als Ablagerung des Mindel-Riß Interglazial (Zwischeneiszeit) (~330000 bis ~300000) tritt eine Bildung auf, die von dem in Fachkreisen berühmten Eiszeitforscher PENCK 1925 als Hochlandbrekzie zusammengefasst wurde.

Dies sind stark verkittete Brekzien welche auch ausschließlich

kalkalpine Komponenten enthalten.

Die Größe der Trümmer

kann von kleiner 1cm bis zu einigen Kubikmetern betragen.

Ein gutes Beispiel findet sich am Lerchenstock, hier v.a. die Westwand des Vorkommens.

Auch das Rißglazial (~300000 bis 115000) sowie das Riß Würm Interglazial (130000 bis 115000) hat an einigen Stellen kleinere Ablagerungen hinterlassen.

Die am weitesten verbreiteten glazialen Zeugnisse entstammen der letzten Eiszeit, der Würmeiszeit (115000 bis 10000).

Zu erwähnen ist als erstes der Seitenarm des Inngletschers, welcher

über den Seefelder Sattel durch das Mittenwalder Tor floss und

reichlich von ferne, bis aus der Schweiz (als Leitgeschiebe z.B. der

Juliergranit aus der Gegend des Julierpasses bei St. Moritz)

herangeschafftes Material enthält

Abb. Julier Granit

Im Vorkarwendel, so in der Nähe des Seinskopfes, treten kristalline Geschiebe aus den Zentralalpen, welche jenem Seitenarm des Innngletschers entstammen, bis zu einer Höhe von ca. 1300m auf. Auch auf Höhe der unteren Kälberalm wurden kristalline Geschiebe gefunden.

Es sollen aber auch die lokalen Gletscherbildungen wie der Damkar-, Mitterkar oder Wörnerkargletscher hier erwähnt werden.

In den Seitentälern sind teilweise auch Seetone anzutreffen, die auf glaziale Stauseeablagerungen zurückzuführen sind. Ein Beispiel ist der im Fermersbach bei der Brandelalm in 1190m Höhe anzutreffende Seetonaufschluss.

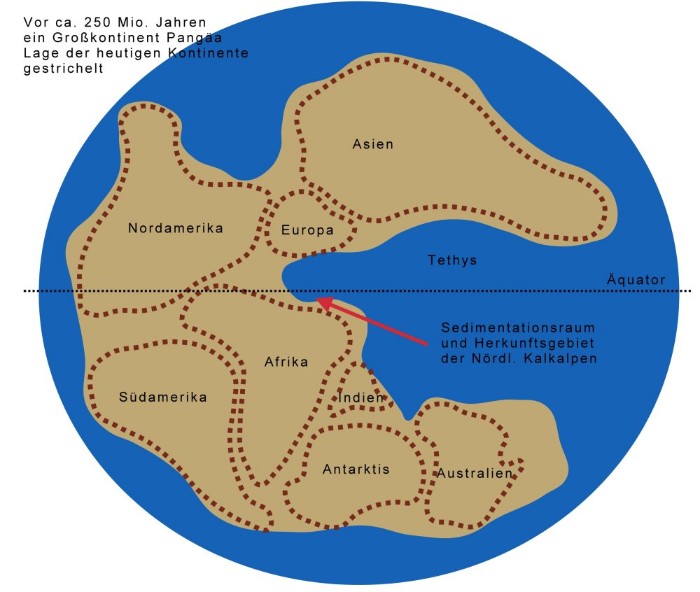

Paläogeographie

Skizze der Kontinent - Meer Verteilung zu Anfang des Mesozoikums

vor ca. 250 Millionen Jahren

Am Beginn des Mesozoikums (vor ca. 250 Ma) waren alle Kontinente zu einem einzigen Kontinent (Pangäa) zusammengeschlossen, welcher von einem einzigen großen Weltmeer (Panthalassa) umgeben war.

Der Sedimentationsraum, welcher das Baumaterial der Ostalpen lieferte, wurde ab jener Zeit von Osten her von einem Meeresausläufer dieses Weltmeeres, Tethys, überflutet, welcher sich zwischen den später sich entwickelnden Kontinenten Afrika und Europa herausbildete.

Der Thethysbereich, der spätere Alpenraum, lag zu jener Zeit wesentlich weiter südlich als heute, im tropischen Klimagürtel der Erde.

Dieser golfähnliche Meeresbereich dehnte sich im Laufe des Mesozoikums in dem Maße nach Westen hin aus, wie sich der Südkontinent(Gondwana) vom eurasischen Kontinent trennte.

Im diesem Seichtwasser-Schelfbereich entwickelte sich ab der mittleren Trias eine ausgedehnte Karbonatplattform mit Riff- und Lagunenbereichen.

Das Zusammenspiel aus Sedimentzufuhr, Absenkung und Meeresspiegelschwankungen ließ mächtige karbonatische Schichten entstehen (Wettersteinkalk, Hauptdolomit, Plattenkalk).

Es konnten sich zahlreiche Riffe entwickeln. Hinter den Riffgürteln entwickelten sich Sedimentserien des Ebbe-Flutbereiches mit ihrem charakteristischen feinlaminaren Aufbau, im Vorriffbereich kamen feinkörnige Karbonate zur Ablagerung.

Diese rein karbonatische Beckenentwicklung wurde tektonisch bedingt einige Male durch die Ablagerung von auch durch festländischen Eintrag geprägte Sedimente (Sandsteine der Raibler Schichten, Tone und Mergel der Kössener Schichten) unterbrochen.

Während der Trias und im Jura begann diese Karbonatplattform aufgrund von plattentektonischen Bewegungen zu zerbrechen. Im Zuge dessen konnten sich im Jura neben den Flachwasserbildungen in abgesenkten Bereichen auch Tiefseesedimente bilden.

Die Sedimentation setzte sich in Form der Aptychenschichten bis in die Kreidezeit fort.

In der Kreidezeit setzten in zunehmendem Maße gebirgsbildende Vorgänge der großflächigen Sedimentation ein Ende.

Gebirgsbildung

Das beschriebene Gebiet gehört als winziger Ausschnitt dem eurasischen Gebirgsgürtel an, der sich von Nordafrika bis Hinterindien erstreckt.

Entstanden sind die Alpen durch die relative Nordwärtsbewegung des großen Südkontinentes Gondwana, bzw. eines Bruchstückes desselben, der Adriatischen Platte, auf die eurasische Kontinentalplatte zu.

Die Deckenüberschiebungen als Folge einer beginnenden Einengung begannen schon in der Oberkreidezeit (vor 95 -70 Mio. Jahre ) .

Im Eozän, vor ca. 45 Ma schob sich die Adriatische Platte über den Rand des eurasischen Kontinentes, es kam dadurch zu einer Krustenverdickung.

Im Zuge der dadurch einsetzenden isostatischen Ausgleichsbewegung kam es zur Hebung des Alpengebietes begleitet von Faltungs- und Überschiebungsvorgängen aufgrund der Einengungsbewegung.

Die Hebungsrate wird etwas 5 mm pro Jahr betragen haben. (Heute nur noch ca 0,5mm/a)

Die Ausformung der Alpen als Gebirge ist im Eozän und Oligozän erfolgt.

Das Gebirge in der Form wie wir es heute erleben können, ist allerdings erst durch nachfolgende Verwitterungsvorgange entstanden.

Vor allem die Eiszeiten haben aufgrund der schürfenden Wirkung der Gletscher das Gebirge modelliert. Zu nennen sind z.B. Trogtäler, übertiefte Täler der größeren Abflussrinnen, Seen, Rundhöcker und Kare, die den Gipfeln ihr charakteristisches Aussehen geben.

Auch die teilweise großräumig angelegten Aufschüttungen der ausgedehnten Moränenablagerungen sind glazialen Ursprunges.

Die weitere Verwitterungsarbeit wird von Frostsprengung sowie der abtragenden Wirkung von Niederschlägen übernommen.

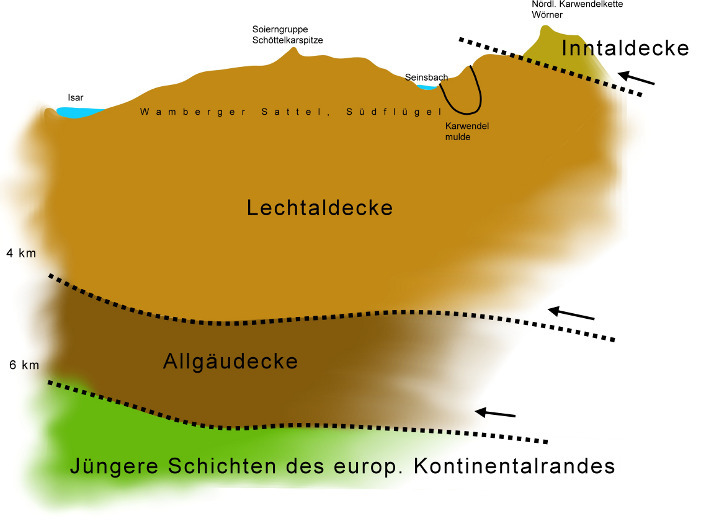

Gebirgsaufbau

In den Jahren 1977-78 wurde an der Nordostecke des Gebietes in Vorderriß eine 6468 m tiefe Tiefbohrung durchgeführt. Plaziert wurde sie an dieser Stelle, da sie den Scheitelpunkt einer längeren, west – ost verlaufenden Sattelstruktur, des sog. Wamberger Sattels darstellt.

Der Bereich bis zur sogenannten Karwendelmulde ist somit der Südflügel des Wamberger Sattels.

Solche geologischen Aufwölbungsstrukturen stellen sich manchmal als Fallen für Kohlenwasserstoffe (Erdöl und Erdgas) heraus. Die Bohrung Vorderriß brachte aber in dieser Hinsicht keine (positiven?) Ergebnisse.

Sie leistete aber einen wichtigen Beitrag zur Erforschung des Aufbaues der nördlichen Kalkalpen.

Es konnte die damit schon seit langer Zeit postulierte Deckenstruktur des Gebirges bestätigt werden.

Grobe Profilskizze.

Dargestellt sind die Deckenstapel aus dem das Gebirge aufgebaut ist sowie

die Aufschiebung dieser Gesteinsdecken auf jüngere Gesteine, die sich in großer Tiefe

in etwa am Ort ihrer Bildung befinden.

Das Vorkarwendel gehört der Lechtaldecke an. Diese überlagert die liegende Allgäudecke. Die Lechtaldecke wiederum wird von der Inntaldecke überlagert, welche am Südrand des Gebietes am Nordabfall der nördlichsten Karwendelkette auftritt.

Alle diese, West-Ost gerichteten, Sedimentdecken tauchen langsam nach Osten hin ab.

Am Ende der Tiefbohrung von Vorderriß ist man auf junge Gesteine (Jura, Kreide) des Helvetikum gestoßen. Das Helvetikum ist der Bereich, der dem europäischen Tethysschelf entspricht. (Im Gegensatz zu den darüberliegenden Decken, die im weitesten Sinn Ablagerungen des afrikanischen Schelfes darstellen.

Südlich des vorhin erwähnten Wamberger Sattels schließt sich die Karwendelmulde an. Im Kern dieser ebenfalls im großen und ganzen West-Ost gerichteten Struktur treten die jüngsten Gesteine auf. Es sind die mergelig tonig ausgebildeten Aptychenschichten.

Wenn man sich vom Muldenkern nach aussen, bewegt durchschreitet man die nächst älteren Schichten der Jurazeit. Auffällig sind hier die roten Spatkalke der Hierlatz- und Adneterfazies.

Entfernt man sich noch etwas weiter vom Muldenkern, so durchschreitet man die sog. Kössener Schichten. Es sind oft fossilreiche Kalke, die schon der Triaszeit angehören.

Am Ende der Zeitreise kommt man wieder im Plattenkalk bzw. Hauptdolomit an.

Den Südrand des Gebietes nimmt der beeindruckende Nordabfall der nördlichen Karwendelkette ein.

Diese ist zum großen Teil aus Riffkalken des Wettersteinkalkes aufgebaut.

Weiterhin vertreten sind die noch älteren Gesteine der Reichenhaller Schichten und des alpinen Muschekalkes.

Die ebenfalls zum Gebiet der Sektion gehörende Arnspitze stellt den Vermittler zwischen Wettersteingebirge und Karwendelgebirge dar und ist überwiegend aus Wettersteinkalk aufgebaut.

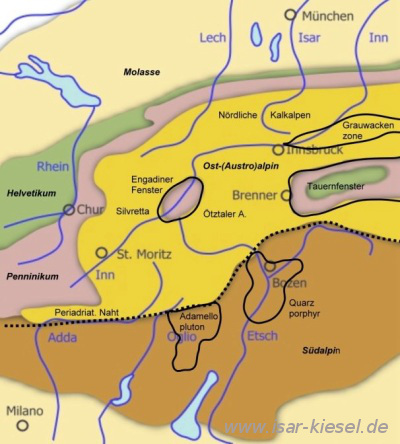

Alpen Geologie (Westl. Ostalpen)

Die drei Hauptdeckensysteme der Alpen

das

Helvetikum

(grün)

und

Penninikum

(rot)

,

zusammen als Westalpin bezeichnet,

sowie das

Ostalpin

(gelb)

repräsentieren ursprünglich getrennt

liegende Bildungsräume.

Das

Südalpin

(braun)

ist durch das Störungssystem der Periadriatischen Naht von

vorgenannten Einheiten abgetrennt.

Nach ihrer Entstehung wurden Helvetikum, Penninikum und Ostalpin

im Zuge der Kontinentalbewegungen sehr stark zusammengeschoben und

übereinander gestapelt.

Die paläogeografische Einheit des Helvetikums am Nordrand der Tethys

(im Bereich der europäischen Kontinentalplatte) kam ganz unten zu liegen.

Die zuoberst auflagernde Decke des Ostalpin (oder Austroalpin), lag am weitesten im

Süden am Rande des Afrika vorgelagerten Mikrokontinents Apulia.

Dem Ostalpin der nördlichen Kalkalpen entstammt die Hauptmasse

der in der Isar zu findenden Steine.

Zum Ostalpin gehören u.a. auch die aus paläozoischen Sedimenten und

Vulkaniten bestehende Grauwackenzone sowie das Kristallin der Ötztaler Alpen und

des Silvretta.

Das zwischen Helvetikum und Ostalpin liegende

Penninikum enthält u.a. Gesteine

des ehemaligen Piemont Ozeans. Dieser hat sich im Jura im Zusammenhang mit der

Entstehung des Zentralatlanik gebildet.

Die Abtragung der ostalpinen Decke im Bereich des Tauernfensters und des

Unterengadiner Fensters lassen dort die Gesteine des

unterlagernden penninischen Deckensystems (bzw. evtl. des Helvetikums) hervortreten.

Auch die in Bayern anzutreffende Flyschzone wird dieser Einheit zugeordnet.

Das Südalpin hat aufgrund des benachbarten Bildungsraumes am Südrand der Tethys

bezüglich

des Gesteinsbestandes

große Ähnlichkeit mit dem Ostalpin.

Allerdings herrscht hier Bruchtektonik vor, der dem Ostalpin typische Deckenbau fehlt.

Im Bereich des Südalpin um Bozen sind vulkanitische Gesteine der Permzeit

weit verbreitet.

Längs des periadriatischen Bruchsystemes erfolgte die Platznahme von

magmatische Gesteinen. Ein Beispiel hierzu ist der tertiärzeitliche Adamello Pluton.

Kurze Geschichte der Alpen

Im Perm/Trias waren alle Kontinente in einem Superkontinent, Pangäa, vereint.

Umgeben war dieser von einem Ozean, Tethys.

Auf diesem Kontinent bildeten sich im trockenen,

heissen Klimabereich klastische Sedimentgesteine (Buntsandstein) und Vulkanite (Quarzporphyr).

Pangäa hatte an seiner Ostseite,

auf Höhe des Äquators eine Einbuchtung,

welche in der Triaszeit von Tethys überflutet wurde.

Der Hauptteil der späteren Gesteine der Nördl. Kalkalpen

(z.B. Wettersteinkalk, Hauptdolomit, Dachsteinkalk usw.),

entstammt Ablagerungen des Nordwestteiles dieser Einbuchtung.

Pangäa existierte bis zum Ende der Triaszeit.

Im Jura zerbricht Pangäa im Zuge der Öffnung des Atlantischen Ozeans.

Aufgrund der tektonischen Vorgänge begann das Flachmeer an Bruchzonen grabenartig einzusinken.

Es bildetet sich die Gesteine des Jura.

Sowohl Ablagerungen der Tiefsee in Trögen (z.B. Radiolarit) als auch in flachen Schwellenbereichen (z.B. Hierlatzkalk).

Vom mittleren Atlantik aus entwickelte sich zudem ein nach Osten reichendes gestrecktes Ozeanbecken,

der Penninische Ozean.

Die Gesteine dieser penninischen Zone sind in unserem Bereich in der Flyschzone erhalten (z.B. Sandsteine).

Weiter nach Westen treten im Penninikum auch Vulkanite (z.B. Metabasalte) und Schiefer (z.B. Bündner Schiefer) auf.

Innerhalb der Kreidezeit wurde der Krustenanteil,

der die Ablagerungen der späteren Nördl. Kalkalpen trug,

zu einem eigenen Kontinentalbruchstück,

der Adriatischen Platte.

Es begannen die gebirgsbildenden Überschiebungen.

Etwa in der Mitte der Kreidezeit wurde der Deckenbau der Kalkalpen angelegt.

Im Laufe der Kreidezeit begann sich der Ablagerungsraum der Nördl. Kalkalpen über den Meeresspiegel zu erheben und wurde Festland,

im weiteren Verlauf der Kreidezeit kam es wieder zu einer Absenkung und das Gebiet wurde wiederum von Meer bedeckt.

Es entstanden u.A. verstärkt Brekzien (z.B. "Cenomanbrekzien").

In Jura/Kreide/Tertiär bildeten sich auf dem nördlichen Eurasischen Schelf, dem Helvetischen Bereich, diverse Sedimente (z.B. Nummulitenschichten).

Ab dem Tertiär, dem Eozän, stießen die Adriatische und die Europäische Platte letztendlich zusammen.

Die Adriatische Platte schob sich auf die Eurasische Platte, wobei diese nach unten gedrückt wurde.

Der Penninische Ozean wurde dadurch weitgehend überdeckt.

Die Schichten der späteren Nördl. Kalkalpen kamen obenauf zu liegen.

Im weiteren Verlauf bildete sich am Nordrand des südlich davon aufsteigenden Alpenkörpers eine Beckenstruktur,

das Molassebecken.

Es kam zur Ablagerung klastischer Gesteine (z.B. Bausteinschichten).

Das Molassebecken diente in Folge als Aufnahmereservoir für das Abtragungsmaterial der Alpen.

Im Miozän sind die letzten Meeresgebiete des Molassebereiches verschwunden.

Im Obermiozän entwickelten sich die Alpen durch Hebungsvorgänge zum Hochgebirge (vor ca. 10 Mio. Jahren).

Das Molassebecken wandelte sich durch den Aufstieg zum Abtragungsgebiet.

Ab dem Quartär änderten sich die klimatischen Bedingungen hin zu kälteren Temperaturen.

Die Eiszeiten setzten ein.

Es bildeten sich innerhalb dies Zeitraumes die jüngsten Ablagerungen (z.B. Nagelfluhen, Moränen, Kalktuff).

Die meisten Gesteine der Zentralalpen (z.B. Paragneise) entstanden vorwiegend im Paläozoikum.

Sie sind somit wesentlich älter als die Gesteine, die sich im Laufe der Alpenentstehung gebildet haben.

Molasse

Foto: Isarkies am renaturierten Isarufer bei Landau an der Isar

In etwa ab Moosburg endet die Münchner Schotterebene mit ihrem glazialzeitlichen Gesteinsbestand.

Nördlich davon durchquert die Isar das niederbayerische Tertiärhügelland.

Neben sandigen, schluffig-tonigen und mergeligen Ablagerungen treten hier auch weitverbreitet Schotter auf,

welche vorwiegend im Miozän (17 - 8 Millionen Jahre)

im Zuge der Alpenhebung im Molassebecken abgelagert wurden.

Diese limnisch-fluviatilen (See-Fluss) Sedimente hier werden der Oberen Süsswassermolasse zugerechnet.

Siehe auch:

https://www.lfu.bayern.de/geologie/geologie_bayerns/ueberblick/doc/24_obere_suesswassermolasse.pdf

Es sind grosse Schuttfächer, deren Sedimentfracht vor allem aus den östlichen Kalk- und Zentralalpen stammt.

Da die Schotter im Miozän, vor viel längerer Zeit als die weiter südlich angesiedelten Schotter,

abgelagert wurden zeigt die Zusammensetzung und das Erscheinungsbild geringfügige Unterschiede.

Der Anteil an Karbonatgeröllen und mürben Sandsteinen ist aufgrund von Zersetzungsvorgängen verringert.

Dies betrifft auch etliche, leichter zu Vergrusung neigende Gneise, Schiefer und granitische Gesteine.

Der Anteil von Quarzen und Hornsteinen, die oft nur kantengerundet sind und anderen kieselsäurereichen Gesteinen nimmt hingegen zu.

Quarze sind manchmal löcherig zerfresssen aufgrund der Herauswitterung leichter zersetzlicher Anteile.

Die Gerölle sind öfters von einer braunen Eisenoxidschicht überzogen.

Zum Gesteinbestand zählen vorwiegend:

Quarze,

Quarzite (auch schwarze),

Amphibolite,

Granite bzw. granitische Gneise,

Gneise,

alpiner Buntsandstein,

roter und schwarzer Radiolarit,

schwarze und graue (von Quarzadern durchsetzte) Lydite,

Quarzporphyr,

graue und gelbe Hornsteine,

Flyschkieselkalk,

verschiedene weiße, graue und rote Kalke aus alpiner Trias und Jura.

Die petrographische Gesteinszusammensetzung im Umfeld des Unterlaufes der Isar (somit auch der Kiesabbaubetriebe)

entspricht somit dem Gesteinsbestand wie er von der Flyschzone über die Kalkalpen bis zu den Zentralalpen zu finden ist.

Stratigraphie (Schichtenfolge)

Die auf der Seite

Sedimentgesteine beschriebenen Kiesel aus den Nördlichen Kalkalpen und nördlich anschliessender Gebiete wurden im Mesozoikum und Känozoikum abgelagert.

Sie sind soweit dies möglich ist in chronologischer Reihenfolge aufgelistet.

Die für die zeitliche Gliederung verwendeten geologischen Begriffe (z.B. Tertiär, Trias, Skyth, Anis, Ladin , Rät usw.)

sowie die grobe zeitliche Einordnung sind in etwa so:

| Alter |

|

Helvetikum |

Molasse |

|

| Tertiär |

Pliozän |

|

||

| Miozän |

|

|||

| Oligozän |

Obere Bunte M. Promberger Schichten Cyrenenschichten (untere bunte M. mit Kohleflözen) Bausteinschichten Tonmergel |

|||

| Eozän |

Stockletten Nummulitenschichten (Adelholzener Schichten Enzenauer Marmor Assilinensandstein) |

|

||

| Paläozän |

Sandstein |

|

||

| 65 |

||||

| |

Kalkalpen |

Flysch |

Helvetikum |

|

| Kreide |

Maastricht |

Gosauformation Tratenbach Schichten |

Hachauer Schichten Gerhartsreiter Schichten |

|

| Campan |

Zementmergel | Pattenauer Schichten Pinswanger Sch. Stallauer Grünsandstein |

||

| Santon |

Amdener Schichten | |||

| Coniac |

Seewer Kalk | |||

| Turon |

Reiselsberger Sandstein | |||

| Cenoman |

Branderfleck Schichten | Garschella Formation | ||

| Alb |

Losensteiner Schichten Tannheimer Schichten |

Flysch-Gault | ||

| Apt |

Tristel Schichten | |||

| Barreme |

Schrambachschichten |

Schrattenkalk | ||

| Hauterive |

||||

| Valendis |

||||

| Berrias |

Ammergauer Schichten | |||

| 146 |

||||

| Jura |

Malm |

Schwellenfazies: Tegernseer Marmor - Beckenfazies:

Ammergauer Schichten. Aptychenschichten, Radiolarit, Hornstein Schichten, Hornsteinbreccie |

||

| Lias und Dogger |

Hierlatzkalk, Kieselkalk, Adneter Kalk, Liasbasiskalk,

Allgäu Schichten, Fleckenmergel, Hornsteinknollenkalk |

|||

| 208 |

||||

| |

||||

| Bayrisch-Nordtiroler Fazies | Berchtesgadener Fazies | Hallstätter Fazies | ||

| Trias |

Rät | Kössener Schichten, Oberräthkalk | Kössener Schichten, Dachsteinkalk | Zlambach Schichten |

| Nor | Plattenkalk | Hauptdolomit , Dachsteindolomit | Pötschenkalk, Pedatakalk, Hallstätter Kalk | |

| Hauptdolomit , Dachsteindolomit Dachsteinkalk | ||||

| Karn | Raibler Schichten | Cardita Schichten | Draxlehner Kalk, Hallstätter Kalk | |

| Ladin | Arlberg Schichten,Alpiner Muschelkalk, Wettersteinkalk und Wettersteindolomit, Partnachschichten |

Wettersteinkalk und Wettersteindolomit, Ramsaudolomit | Hallstätter Kalk | |

| Anis | Alpiner Muschelkalk Reichenhaller Schichten |

Alpiner Muschelkalk Gutensteiner Schichten Reichenhaller Schichten |

Schreyeralm Kalk, Zillkalk, Steinalmkalk, Hallstätter Dolomit | |

| Skyth | Alpiner Buntsandstein | Werfener Schichten | Werfener Schichten | |

| 245 | ||||

| Perm |

Verrucano | Hochfilzener, Fellersbach, Mitterberger Schichten, Haselgebirge | Haselgebirge | |

Diese verkürzte Übersicht über die Stratigraphie der Gesteine der nördlichen Kalkalpen erhebt keinen Anspruch auf akribische Genauigkeit sowohl in der zeitlichen Einordnung als auch der stratigraphischen Anordnung.

Fossilien

Eine kleine Sammlung von fossilhaltigen Steinen. Muscheln (l), Korallen (r), Brachiopoden (u)

Mit etwas Glück kann man Fossilien, (Versteinerungen), bzw. deren Abdrücke finden.

Besonders (makro-)fossilreich sind neben Gesteinen der Kössener Schichten, Riffkalke der oberen Trias, der Allgäuschichten(=Liasfleckenmergel)

sowie manche Steine des Helvetikum und der Molasse.

Hier als Beispiel Gerölle mit Korallen (rechts) und Muschelschalen (mittig) und Brachiopoden (unten)

Alter: Triaskalke der nördlichen Kalkalpen

Weitere Fossilien in Kieselsteinen

...sind mit etwas Glück manchmal schon zu finden. Hier einige Beispiele.

Foraminifere: Nummulit. Ein grosses einzelliges Lebewesen. Herausgewittert aus einem Kieselstein, Münchner Schotterebene. Obere Kreidezeit oder Alttertiär. (Bildbreite ca. 1,5 cm)

Hochwasserbedingte Rollbewegungen haben durch Abschlagung einen

jurazeitlichen Ammoniten der Allgäuschichten freigelegt.

(Bildbreite ca. 4,5 cm).

Vielen Dank für die Überlassung dieses seltenen Fundes an Frau I. Konrad.

Viele fossile Schneckengehäuse in einem Molasse-Kalksandstein (Bildbreite ca. 4,5 cm).

Sehr gut erhaltene Muschelschalen in einem oligozänzeitlichen Molasse-Kalksandstein. Überraschungsfund in einem natürlich auseinandergebrochenen Isarkiesl. (Bildbreite ca. 5 cm).

Negativabdruck eines Ammoniten in einem Gestein des jurassischen Liasfleckenmergels.

(Bildbreite ca. 3 cm)

Vielen Dank für die Überlassung dieses seltenen Fundes vom Lech bei Schongau an Fam. Dittel.

Der transportbedingte Abrieb des Gesteines hat hier die Kammerscheidewände, sog. Septen, eines jurazeitlichen Ammoniten freigelegt. Die Septen unterteilen das spiralig aufgerollte Gehäuse in viele einzelne Kammern. (Bildbreite ca. 1,5 cm)

Ammolit (Foto: Detlef Kloss, Berlin)

Ein extrem seltener Zufallsfund an der Isar zwischen Wallgau und Krün.

Der Abrieb des Gesteines im Fluss hat zufällig genau an der hauchdünnen opaleszierenden Aragonitschicht haltgemacht.

Der feinstlagige Aragonit entstand aus dem Perlmutt von Ammonitenschalen.

Die Opaleszenz ist auf diese feine Schichtstruktur zurückzuführen.

Herkunft: Karwendelgebirge, wohl Umgebung Lafatscherjoch.

(Weitere Erläuterungen zu Ammolit z.B. hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Ammolit)

(Hinweis von T. Wimmer, Garmisch: Bei dem Vorkommen im Karwendel handelt

es sich um irisierende Muschelschalen, nicht um Ammonitenschalen.

Ein entsprechendes Gestein wird dann eher als Helmintholith bezeichnet.)

Schneckenschale in Wettersteinkalk. (Bildbreite ca. 10 cm)

Korallen, die Scheidewände (Septen) sind hier noch erkennbar.

Ein sog. Spurenfossil. Es sind nicht die Überbleibsel eines Tieres sondern Spuren, das es hinterlassen hat, überliefert.

Es sind Röhren, die ein Wurm in der obersten Schicht des weichen, feinstkörnigen Schlicks des Meeresbodens gegraben hat.

Flyschgestein, fotografiert bei der ausgedehnten künstl. Kiesaufschättung nördl. des Laufwasserkraftwerkes Bad Tölz.

Fossile Pflanze ?

1. Was wie ein Zweig aussieht ist in Wahrheit die Lebensspur eines sedimentfressenden Tieres.

Hier ein pflanzenähnliches Tunnelsystem von sich verzweigenden Fressgängen (Chondrites).

Fossile Pflanze ?

2. Was wie ein Blatt aussieht sind Lobenlinien (Kammerscheidewand) eines Ammoniten.

Der transportbedingte Abrieb des Gesteines hat hier die Kammerscheidewände, sog. Septen, eines jurazeitlichen Ammoniten freigelegt. Die Septen unterteilen das spiralig aufgerollte Gehäuse in viele einzelne Kammern. (Bildbreite ca. 5 cm, Geschenk von T. Fohr)

Klassifikationshinweis:

Die Bestimmung einer grösseren Anzahl charakteristischer Alpensteine ist relativ einfach möglich,

die korrekte nomenklatorische Zuordnung vieler anderer Flusskiesel ist aber nicht so einfach durchzuführen.

Der Grund dafür ist, dass zu unterschiedlichen Zeiten ähnliche Ablagerungs- bzw. Bildungsbedingungen vorherrschten,

welche darum zur Bildung sehr ähnlicher Gesteine geführt haben.

Dies trifft z.B. auf die grosse Gruppe der mehr oder weniger " grauen Alpenkalke " aus der Trias zu.

Auch bei Kristallingesteinen/Metamorphiten gibt es aufgrund des uneinheitlichen regionalen Vorhandenseins an Ausgangsmaterialien oder der unterschiedlichen Druck- und Temperaturbedingungen fliessende Übergänge z.B. Granit<->Diorit<->Basalt, Schiefer<->Schiefergneis<->Gneis, Granatgneis<->Granatamphibolit usw.

Für die exakte Bestimmung bzw. der stratigraphischen oder petrologischen Zuordnung der vielen Grenzfälle bedarf es petrographischer und/oder paläontologischer Methoden wie z.B. mikropaläontologische Auswertung des Fossilinhaltes, mikroskopische bzw. polarisationsmikroskopische Untersuchung des Mineralbestandes sowie chemische Analysen.

Abbildungen:

Gesteine sind Bildungen der Natur, die im Gegensatz zu Organismen bei ihrer Entstehung keinem festgelegten Bauplan folgen.

Je nach Ausgangsmaterial und Bildungsbedingungen

können darum auch innerhalb einer Gesteinsart erhebliche

Schwankungen im Erscheinungsbild auftreten,

d.h., es sieht fast kein Stein exakt wie der andere aus.

Dies macht die Gesteinsbestimmung in der Praxis teilweise etwas schwierig. Manchmal ist es sogar unmöglich eine genaue Zuordnung zu treffen.

Die Abbildungen sollen als Anhaltspunkte dienen.

Es wurde der Versuch unternommen möglichst repräsentative Objekte zu zeigen.

Die Durchschnittsgrösse der abgebildeten Kieselsteine ist ca. 5 cm (+/- einige cm).

Häufigkeit:

sehr häufig (ohne zu suchen quasi an jedem Fundort zu finden)

häufig (bei jeder Suche zu finden)

gelegentlich (nur durch aufmerksame Suche, vieleicht auch nicht bei jeder Sammeltour zu finden)

selten (vielleicht bei jeder 5. oder 10. Exkursion oder nur an bestimmten Fundorten zu finden, gezielte Suche notwendig)

sehr selten (gehört zu den Raritäten.

Vielleicht nur in wenigen Funden bekannt und vielleicht nur einmal in einem Jahrzeht zu finden.

Bietet aber Anreiz zum Suchen und Sammeln)

Suchtipp: Wenn die Steine nass sind (bei Regenwetter) sind Färbung und Gefügestrukturen besonders gut zu erkennen.

Gesteinsbilder, Beschreibungen und Gesteinsbestimmung

Die Beschreibungen der Flusskiesel sind aufgeteilt auf die Seiten Sedimentgesteine und Kristallingesteine .

Die Sediment- oder Ablagerungsgesteine

entstammen vorwiegend den Nördlichen Kalkalpen aus dem Einzugsgebiet der Isar und sind meist Kalke.

Die Kristallin- bzw. metamorphen Gesteine entstammen vorwiegend den Zentralalpen und sind meist Gneise. Sie wurden mit dem Gletschereis herangeschafft und machen ca. 15 % des Schottermaterials aus (bezogen auf das Suchgebiet im Raum München).

Inhalt:

Startseite - Geologie - Sedimentgesteine - Kristallingesteine - Weitere Funde - Beispiele zur alpinen Herkunft - Impressum - Datenschutz

© www.isar-kiesel.de

Diese Webseite verwendet keine Cookies, es werden keine Nutzerdaten gespeichert.

Erläuterungen hierzu siehe Datenschutzerklärung.